高次脳機能障害とは

病気やけがで脳に傷がついたことにより、怒りっぽくなったり物覚えが悪くなったり、何かにこだわりすぎるなど今までになかった症状が現れることがあります。これを高次脳機能障害といいます。この障害により、日常生活や社会生活に困難を生じることがあります。子どもの場合は学校生活に支障をきたすことがあります。身体障害が軽いと脳障害が見えにくいため、社会から理解されにくいことがあります。これは、誰もがある日突然なるかもしれない障害です。

症状を引き起こす主な原因

脳血管障害

(脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、モヤモヤ病など)

頭部外傷

(交通事故、転落事故など)

低酸素脳症や脳炎

(一酸化炭素中毒、心肺停止蘇生後、溺水など)

高次脳機能障害診断基準

診断基準

Ⅰ.主要症状等

- 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。

- 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅱ.検査所見

MRI、CT、脳波検査などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅲ.除外項目

- 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(Ⅰ-2)を欠く者は除外する。

- 診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。

- 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。

Ⅳ.診断

- Ⅰ~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。

- 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。

- 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

なお、診断基準のⅠとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。

また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。

(国立障害者リハビリテーションセンター高次脳機能障害情報・支援センターHPより引用)

高次脳機能障害の症状と対応について

記憶障害

- 約束を忘れる

- 場所を忘れてしまう

- 何をしていたか忘れてしまう

- 聞いたことや見たことをすぐ忘れる

注意障害

- ミスが増えた

- 一つのことをやり遂げられない

- 気が散りやすい

- ぼんやりしている

- 同時に複数のことができない

遂行機能障害

- 段取りが良くできない

- 計画が立てられない

- 物事の優先順位を決められない

- 行き当たりばったりのことをする

- 効率よくできない

社会的行動障害

- 気分にむらがある

- イライラしやすく、怒りっぽい

- 状況に応じた行動が取れない

- 相手の気持ちを思いやることができない

- 自分の障害が理解できない

- できないことをしようとする

- 自分の失敗を人のせいにする

- 失敗体験が次につながらない

- 意欲がわかない

- 自分から何かしようとしない

- 融通がきかない

- 一つのことにこだわり続ける

- すぐ人を頼る

- 態度や行動が子供っぽくなる

半側空間無視(左側に多い)

- 移動中、半側にあるものにぶつかる

- 車いすの半分のブレーキをかけ忘れる

- 食卓の半分のおかずを食べ残す

- 半分の記載欄を空欄のままにする

地誌的障害(場所が認識できにくい障害)

- 良く知っている場所で道に迷う

- 近所の地図が書けない

- 目的地にたどり着けない

失語

- うまく話せない

- 思った言葉が出てこない

- 字が読めない

失行

- はさみやスプーンの使い方がわからない

- 掃除機の使い方が分からなくなった

失認

- 知っている人の顔が分からない

- 電話で家族の声が分からない

- 目の前に見えているものが何か分からない

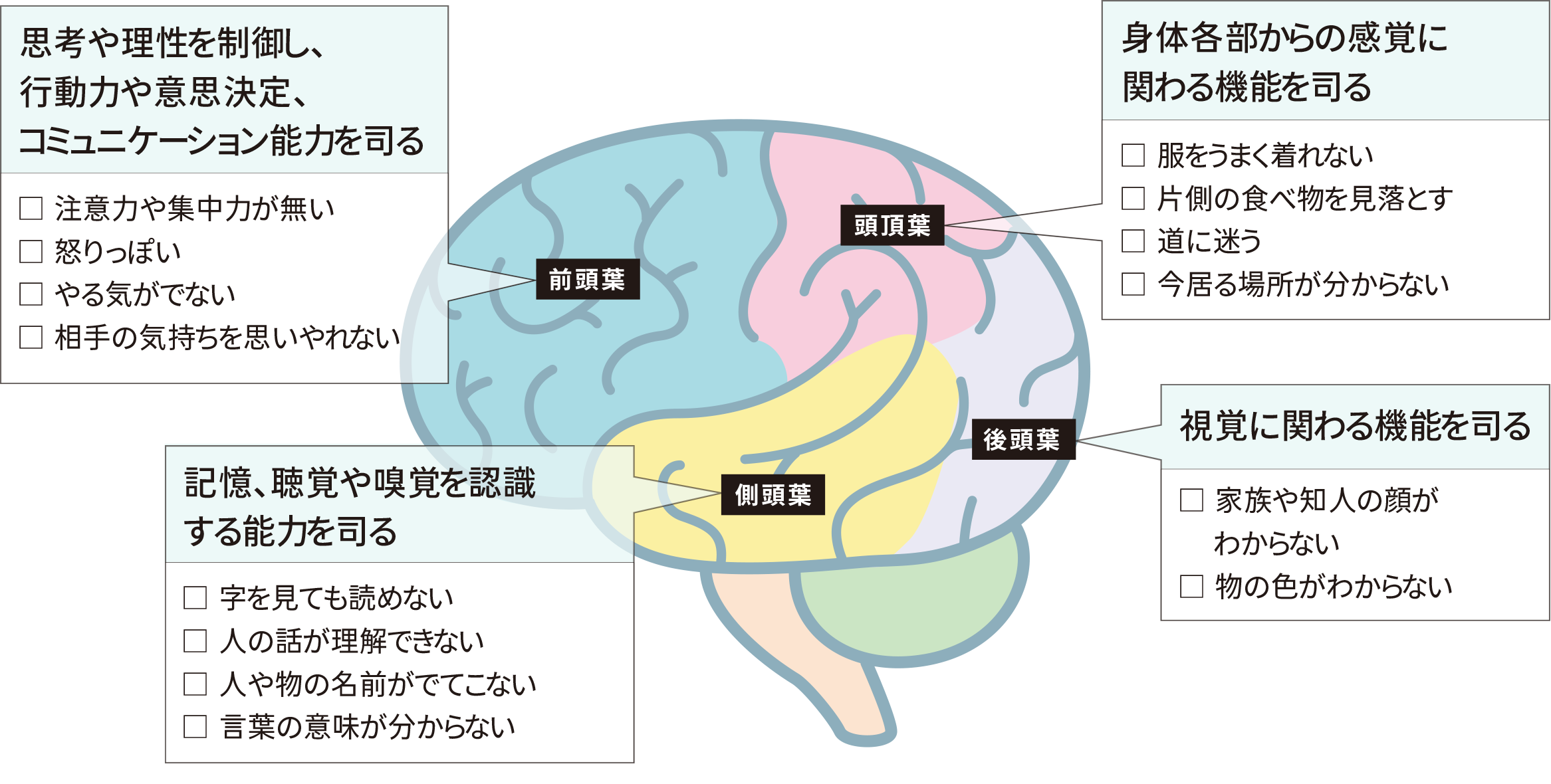

※損傷した脳の部位により、出現する症状が異なります。また、これらの症状は、重複していることが多く、症状の重なり方により障害に程度や状態は一人ひとり異なっています。

※平成29年3月作成 発行元 : 徳島県保健福祉部健康増進課 「高次脳機能障害について(理解と支援のために知っておきたいこと)」P2~4抜粋

脳の機能・脳損傷部位と高次脳機能障害のさまざまな症状について